Über Lust und Laster kultureller Wehleidigkeit

Wo Tugendwächter und Sprachpolizisten Kultur systematisch nach moralistischer Inkorrektheit sichten, kann die Kunst mit ihrer schillernden Vieldeutigkeit einpacken: Shakespeares «Othello» muss weg!

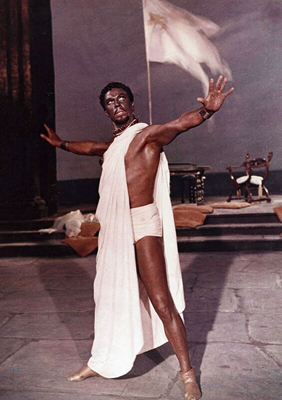

Heutzutage ein absolutes No-Go: der Schauspieler Sergei Bondarchuk als schwarz geschminkter Othello in der Verfilung des Theaterstücks von 1955 [United Archive / Imago]

Was war ich nicht schon alles! Ich war und bin ein «Gscherter». Hier, in der schönen «Toskana des Nordens» vulgo Südsteiermark, ist die althochdeutsche Lautverschiebung nur bruchstückhaft durchgedrungen. Deshalb sagen wir: ««Waunst net glei die Goschn holten tuast, daun kaunnst da deine Zähnt zaummanklaubn!» Auf Hochdeutsch lautet diese Drohung, die vornehmlich nach einigen Schnäpsen in einschlägigen Buschenschenken ausgesprochen wird: «Wenn du nicht gleich deinen Mund hältst, dann kannst du dir deine Zähne zusammenklauben!» Ohne hier weiter in die Tiefe zu gehen – korrekt ist weder diese Drohung noch der Ausdruck «Gscherter».

Jetzt könnte ich fragen: Wie kommen wir Steiermärker dazu, als «Gscherte» herabgewürdigt zu werden? Das frage ich mich aber nicht. Denn mir ist es «wuascht» (hochdeutsch: gleichgültig), wenn sich ein Wiener «Gfrast» oder «Gfries» (allgemein: Grossstadtmensch) in seinem Burgtheaterhochmut mit Grausen wendet. Soll er! Das gehört zur österreichischen Kultur wie das Amen zum Gebet. Wir haben unseren Lokalstolz: Wenn wir «aufsteirern» – was wir jedes Jahr tun –, dann fliegen die Dirndlröcke zur «Quetschn» (Ziehharmonika), dass die «Buam» (jungen Männer) in ihren Krachledernen zu schwitzen beginnen.

Zweierlei Kolarić

Ausserdem denken wir nicht allzu oft daran, unseren Sprachschatz zu säubern, mögen Sprachtugendwächter die rote Flagge hissen, wenn wir – exemplarisch gesprochen – unsere jugoslawischen Mitbürger «Tschuschn» nennen. Indem wir uns im kumpelhaft Grobianischen einschüchtern lassen, werden wir nicht zu besseren, einfühlsameren Menschen; verlogener schon, schöntuerischer, oder? Deswegen geht noch lange nicht alles!

Ein Beispiel: In den siebziger Jahren wurden in Österreich Plakate affichiert, auf denen ein lederhosentragender Bub zu einem Südländer aufblickt und verständnislos fragt: «I haass Kolarić, du haasst Kolarić. Warum sogns' zu dir Tschusch?» (Ich heisse Kolarić, du heisst Kolarić. Warum sagen sie zu dir Tschusch?) Dem beigegebenen Kommentar war zu entnehmen: «Das Plakat thematisiert den Umstand, dass auch altösterreichisch assimilierte bzw. akkulturierte Österreicher slawischer Herkunft ihre kürzlich zugewanderten Mitbürger abwertend als ‹Tschuschen› bezeichneten. Diese Beobachtung wird aus dem Blickwinkel eines Kindes als widersprüchlich dargestellt.» Jene Haltung war noch die klassisch antidiskriminierende, die sich gegen die Herabwürdigung des Fremden als solchen wandte. Was daraus wurde, ist bekannt: Es gibt ein ideologisches Eiferer- und Unternehmertum, das unter dem Deckmantel der Hilfe für diskriminierte Gruppen über alle Herrschaft auszuüben versucht, die sich nicht der verordneten «Korrektheit» beugen, egal, ob sich die angeblich Diskriminierten darum scheren oder den Umstand, dass sie als schwach und schutzbedürftig dargestellt werden, womöglich als erniedrigend empfinden.

Die Reaktionen der solcherart «Protegierten» sind nämlich keineswegs durchgehend positiv. Man lernt, dass man anders ist, und fühlt sich nun erst recht nicht mehr wohl in seiner Haut, umringt von Aktionisten, die als militante «Kämpfer gegen die Unterdrückung» auftreten. Oder man lernt, die Position der Schwäche, die einem zugeschrieben wird, auszunützen: Fortan wird man potente, einflussreiche Bürger bei jeder Gelegenheit daran erinnern, dass sie der privilegierten Gruppe angehören und im Grunde Nutzniesser eines umfassenden Systems der Repression sind. Schon Herbert Marcuse prägte das Wort von der «repressiven Toleranz».

Es ist noch nicht lange her, dass Othello von weissen Männern, die sich schwarz geschminkt hatten, zum Besten gegeben wurde. Das galt zusehends als rassistisch. Dann wurde Othello von Schwarzen gespielt, die sich anhören mussten, dass der von ihnen dargestellte Charakter ihre Mitbrüder in Misskredit bringe. Afrikaner sind keine Amokläufer, die ihre Ehefrauen auf Verdacht hin erwürgen. Versuchen hingegen weisse Männer Othello als weissen Mann zu verkörpern, dann wird ihnen heute unterstellt, das rassistische «Dispositiv», in dem die Rolle des «Mohren» feststecke, nolens volens zu verschleiern und dadurch zu verstärken. Kurz: Othello muss weg!

Was hier geschieht – ich spreche pars pro toto –, geht über eine berechtigte Ideologiekritik weit hinaus und zerstört die Möglichkeit, dass unterschiedliche Kulturen mit unterschiedlichen Einsichten und Sitten voneinander profitieren könnten. Stattdessen werden strategisch Empfindlichkeiten geschaffen, die es verhindern, dass man sich aufeinander ernsthaft einlässt – weil ja schon die Einlassung eine unzulässige Einmischung wäre.

Gleichzeitig entsteht eine Klasse moralistisch hochmunitionierter Blockwarte, die mit ihren Wortführern auf dem Wege der Einschüchterung bestimmen, wie geredet werden darf, welches Denkmal vom Sockel gestossen werden muss, wo welche Aufschriften zu übermalen sind. Damit hat sich die Idee der einen Menschheit erledigt. Deren Individuen und Völker wären imstande, einander ohne chronisches Misstrauen und die dadurch bedingte kulturelle Dünnhäutigkeit zu begegnen. Nun ist das Gegenteil der Fall.

«Die Hölle, das sind die anderen», sagte Jean-Paul Sartre. Der jeweils andere wird zum Objekt einer ständigen Klagehaltung und Belauerungstechnik: Wann wird er sein wahres Gesicht zeigen? Was verbirgt sich hinter seiner Sprache, seinen Redensarten, vor allem hinter inter seinen scheinheiligen Freundlichkeiten . . .?

Der französische Schriftsteller libanesischer Herkunft, Amin Maalouf, hat in seinem Essay «Mörderische Identitäten» (1999) darauf hingewiesen, dass westliche Regierungen meinen, sie seien gut beraten, die Einhaltung der Menschenrechtsprinzipien in afrikanischen und arabischen Kulturen nicht mit derselben Verbindlichkeit einzufordern wie gegenüber den «aufgeklärten» Staaten. Wofür diplomatisch gute Gründe sprechen mögen, beläuft sich indessen darauf, dass man grosse Gruppen von Menschen erzeugt, die noch nicht reif genug scheinen, um unsere Ethik, soweit allgemeingültig, zu verstehen. Damit zerschneidet man das Band, an das so hochgemut appelliert wurde, wenn es hiess: «Alle Menschen werden Brüder . . », worin die Schwestern eingeschlossen waren.

Es scheint, als ob die multikulturelle Einstellung Geschichte wäre. Diese plädierte dafür, alle Menschen in all ihrer Unterschiedlichkeit ernst zu nehmen; zu lernen, ihre Sichtweise der Welt und des Lebens produktiv zu nützen, soweit sich darin nicht jene Unmenschlichkeiten ausdrücken, an denen der Westen jahrhundertelang ebenfalls keinen Mangel litt. Es scheint also, als ob das grosse Projekt der Aufklärung in eine verbiesterte Zänkerei übergegangen sei. Und ist es denn nicht so? Beleidigungen werden hochgespielt und an den Haaren herbeigezogen, um daraus Kapital für die persönliche Ambition zu schlagen.

Egozentrik und Misstrauen

Man muss also fragen: Zerfällt die Menschheit einerseits in brutale Tyranneien, die auf politische Autonomie pochen, und andererseits in Gesellschaften, deren Mitglieder sich ultraegozentrisch gebärden, um ihre höchstpersönlichen Obsessionen auszuleben (etwa bei der Bestimmung des eigenen Geschlechts jenseits biologischer Grundlagen)? Dabei arbeitet die neue Empfindlichkeit in Richtung eines Zerfalls der Gemeinschaft unter dem Vorwand ihrer Verfestigung.

Dass in der Türkei die Hagia Sofia nun eine Moschee ist, entstammt dem Weltbild einer religiösen Clique, die alles beseitigt wissen möchte, was nicht dem herrschenden Dogma und Kalkül entspricht. Dagegen gälte es mobilzumachen, nicht gegen irgendwelche altehrwürdigen «sexistischen» Formulierungen in der Bibel, die längst einer liberalen Auslegungstradition unterliegt. Aber dass man hierzulande und anderswo im christlichen Westen das islamische Kopftuch verbietet, führt, bei allen Schutzmassnahmen gegen die Unterdrückung der Musliminnen, zu einer demütigenden Etikettierung kopftuchtragender Frauen – einer Etikettierung, welche der ohnehin männlich dominierten islamischen Minderheit erst recht einen aggressiven Separatismus nahelegt.

Uns scheint das Augenmass verloren gegangen zu sein. Längst haben die Mächtigen begriffen, dass sich mit kultureller Vielfalt und der dazu erforderlichen Robustheit kein Staat mehr machen lässt. Die intellektuellen Kommentatoren wiederum arbeiten emsig am Zerfall unserer liberalen Kultur, indem sie gegen das «Menschheitspathos» wettern – zugunsten einer Egozentrizität, die im chronischen Misstrauen endet: Warum sich in den Mitmenschen, zumal den Fremden einfühlen, wo man doch im innersten Selbstsein niemals hinreichend gewürdigt wird?

Kurz: Othello muss bleiben, ob schwarz oder weiss!

Peter Strasser ist Universitätsprofessor i. R. Er lehrt an der Karl-Franzens-Universität Graz Philosophie.