Einfach mal locker bleiben

Dass geschlechtsspezifisch gekennzeichnete Wörter Frauen zu Respekt und Durchbruch verhelfen, darf man bezweifeln. Rassismus und Antisemitismus sind jedenfalls nicht verschwunden dank Sprachregelungen.

Von Claudia Schwartz

.

.

Neulich hat eine junge Autorin bei uns kritisch über das Problem der Gendersprache geschrieben. Danach bekam ich Post von drei erbosten Lesern, die sich dezidiert fürs Gendern aussprachen. Einer hat drei (!) meiner männlichen Kollegen in die E-Mail mit hineinkopiert, unter ihnen gleich zwei Ressortleiter, um seiner Autorität zum Recht zu verhelfen.

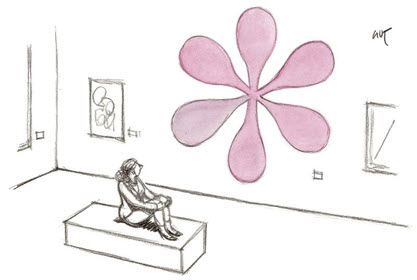

Es macht mich immer ein bisschen misstrauisch, wenn sich Männer so für das Fortkommen von uns Frauen ins Zeug legen. Zumal es hier um das Gendersternchen geht, das weniger kostet als einmal Küche-Aufräumen. Der deutsche Soziologe Ulrich Beck erkannte in dieser Art von Geschlechterdiskurs schon in den achtziger Jahren «verbale Aufgeschlossenheit bei weitgehender Verhaltensstarre».

Allerdings stellt sich auch die Frage, ob wir das alles noch so richtig im Blick haben mit der Gleichberechtigung. Klar, meine Generation von 50 plus tendiert dazu, das aufzuzählen, was in den vergangenen drei Jahrzehnten besser geworden ist: Berufswahl, Berufstätigkeit, Kinderbetreuung, finanzielle Unabhängigkeit – und manchmal auch die verbesserte Kooperation der Männer.

Frauen sind heute sichtbar

Was die Urmütter der feministischen Linguistik verständlicherweise noch zu korrigieren versuchten mittels sprachlicher Vorschläge zur Güte wie «der/die Wissenschafter», «der/die Professor» usw. – indem sie die damals ins Auge stechende mangelnde Präsenz von Frauen wenigstens sprachlich zu kompensieren versuchten –, ist heute von der Wirklichkeit überholt. Im Alltag bin ich erfreulicherweise von so vielen Arbeitskolleginnen oder Ansprechpartnerinnen umgeben, dass ich Gendersprache, wenn ich sie auch nicht grundsätzlich als ein Ablenkungsmanöver empfinde, so doch eher für ein symbolpolitisches Nebengleis halte. Frauen sind heute im Arbeitsleben nicht mehr zu übersehen, aber werden sie deshalb auch gut bezahlt? Das ist das eine.

Das andere ist, dass ich hier natürlich nur für mein Geschlecht sprechen kann und nicht für intersexuelle Gruppen (die schätzungsweise 0,5 bis 3 Prozent der Bevölkerung ausmachen). Es scheint mir aber wichtig, an dieser Stelle daran zu erinnern, dass es früher Frauenbefreiung hiess. Wenn ich mich heute unter einen neuen, latent ideologischen Zwang stellen lassen muss, weil gesellschaftliche Kleinstgruppen sichtbar gemacht werden wollen, habe ich damit zugegeben meine Probleme.

Neben den erwähnten Lesern meldete sich übrigens auch eine Leserin, die mitteilen möchte, dass sie Gendern als «Herabsetzung in eine Teilmenge» explizit ablehnt. Vertritt sie die schweigende Mehrheit? Es ist zu vermuten, denn Frauen bewerten zwar geschlechtergerechte Sprache oft positiver als Männer, mehr als die Hälfte von ihnen lehnt sie aber trotzdem ab.

Und warum sagen Frauen das nicht öfter und dezidierter? Vielleicht haben sie einfach andere Sorgen. Vielleicht wissen sie aber auch, dass Frauen erfahrungsgemäss schneller unter die Räder kommen als Männer, wenn sie öffentlich ihre Meinung äussern. Nicht zufällig hat besagte Leserin gleichzeitig darum gebeten, dass bei Veröffentlichung ihres Leserbriefs ihre Adresse nicht bekanntgegeben wird (was wir übrigens nie tun). Für die Leserbriefschreiber schien das jedenfalls kein Thema zu sein.

Frauen werden dagegen schnell einmal beschimpft und sexistisch angegangen. Willkür in der Sprache, Beleidigungen, herabwürdigende, diskriminierende und verletzende Bezeichnungen sind erfahrungsgemäss schneller bei der Hand, wenn es um die Beurteilung der weiblichen Hälfte der Menschheit geht. Wenn wir pointierte Texte von Frauen veröffentlichen, erhalte ich als Redaktorin auffallend oft erschreckend aggressive Reaktionen (und übrigens nicht nur von Männern).

Das geschlechtsbezogene Vorurteil als Phänomen dürfte jedoch durch geschlechtergerechte Sprache kaum zum Verschwinden gebracht werden. Die amerikanische Verhaltensökonomin Iris Bohnet weist in ihrem Buch «What works» darauf hin, dass beispielsweise erst dank «blindem Vorspielen» hinter Vorhängen endlich mehr Musikerinnen feste Engagements fanden: Heute, so Bohnet, gehörten aufgrund solcher Auswahlverfahren den Orchestern der USA mehr als ein Drittel Frauen an.

Bohnet plädiert für Verhaltensdesign, nicht Sprachdesign. Könnte es also eine Fehlüberlegung sein, dass geschlechtsspezifisch gekennzeichnete Wörter Frauen zu Respekt und Durchbruch verhelfen? Möglich wär's. Rassismus und Antisemitismus sind in Wirklichkeit nicht verschwunden dank Sprachverboten und neuen Begriffsregelungen.

Rund zwei Drittel der Deutschen erachten laut der jüngsten Befragung von Infratest Dimap im Auftrag der «Welt am Sonntag» eine stärkere Berücksichtigung unterschiedlicher Geschlechter in der Sprache nicht für zielführend. Die Mehrheit lehnt zudem schriftliche Formulierungen wie «Radfahrende» statt «Radfahrer» oder das Binnen-I wie in «FussgängerInnen» ebenso ab wie eine gesprochene Kunstpause («Wissenschafter_innen») vor der zweiten Worthälfte. Die Skepsis gegenüber solchen sprachlichen Umformungen steigt, je mehr die Entwicklung in der allgemeinen Lebenswelt ankommt.

Neulich war in der Berliner «TAZ» in einem Artikel über den Nahostkonflikt die Formulierung zu lesen: «. . . nichts rechtfertigt die Gewalt, die Jüdinnen_Juden derzeit aushalten müssen. Um dies zu kritisieren, muss man kein_e Nahost-Expert_in sein», was mich gedanklich hinauskatapultierte aus dem Lesefluss, hin zur Gendersprache, wofür ich mich just in dem Augenblick eigentlich gar nicht interessierte. Ich las nicht weiter, die Aufmerksamkeit für Gaza war weg, aber der Inklusion der Geschlechter hat diese Irritation auch nicht geholfen.

In Deutschland setzen derzeit Ämter oder Hochschulen vermehrt Gendersprache ein, das Ganze weitet sich zu einem sprachlichen Flickenteppich aus, bei dem jeder ein bisschen etwas anderes macht. Frankreichs Bildungsminister hat mit dem Verweis auf Komplexität und Ideologie kürzlich die gendergerechte Schriftsprache an Schulen verboten. In Deutschland wollte es der Bundestagsabgeordnete Christoph Ploss (CDU) dem französischen Beispiel gleichtun, worauf sein Parteivorsitzender und Kanzlerkandidat Armin Laschet zur Gelassenheit mahnte.

Am Ende, so Laschet sinngemäss, müsse hier wohl jeder für sich einen Weg finden, Verbote erachte er für kontraproduktiv. Er selber halte sich an die «Regeln der deutschen Sprache». Was allerdings nicht gehe, so Laschet, sei, «Menschen unter Druck zu setzen, damit sie gendern – sei es an der Universität, im Berufsleben oder in sozialen Medien».

Laschet setzt auf Deeskalation. Er ahnt wohl, dass sich am Ende die Erkenntnis einstellen dürfte, dass Sternchen- und Glottisschläge weder das Individuum würdigen noch das Gemeinsame betonen. Wie soll uns das als Gesellschaft weiterbringen?

Abwarten und ein bisschen herumprobieren dürfte hier nicht die schlechteste Idee sein, wenn man schaut, was von den wilden Überlegungen der feministischen Linguistik von einst dann letztlich zu vernünftigen Innovationen gerann, etwa Doppelformen (die lieben «Zuhörerinnen und Zuhörer» oder «Leserinnen und Leser») oder die Erweiterungen beim Namensrecht.

Die schön gerechte Lösung wird es nie geben

Es sind heute wie damals die höher Gebildeten, die eine Entwicklung hin zu geschlechtergerechter Sprache befürworten, es ist also eine elitäre, linksintellektuelle, akademische Bewegung. Umso irritierender ist, dass fachliche Ausführungen, wenn sie nicht der eigenen Stossrichtung entsprechen, mit der Begründung politischer Korrektheit für ungültig erklärt werden.

Es stimmt schon: Das generische Maskulinum war nie die letztglückliche Lösung, aber bisher ist eben noch kein besserer, sprich unkomplizierterer, schreib- und lesefreundlicherer Weg erfunden worden. Was wir uns vorerst aber nicht einreden lassen sollten, ist, dass das generische Maskulinum eine gezielte sprachliche Abwertung sei – oder um es mit der Linguistin Ewa Trutkowski zu formulieren: «Richtig ist, dass mittels generischer Maskulina wie ‹Minister› keine Aussage über das Geschlecht der Bezeichneten gemacht wird, da hierüber gar keine Spezifizierung des biologischen oder sozialen Geschlechts vorgenommen wird.»

Eine Bezeichnung wie «Journalist*in» hingegen trägt an mich in der Berufsausübung eine Weiblichkeit heran, von der wir Frauen uns ja eigentlich mit gutem Grund längst losgesagt haben, weil wir gleichberechtigt sein und uns nicht aufs Geschlecht verpflichten lassen wollten. Was käme hier als Nächstes? Werde ich gar wieder auf Frauenthemen verpflichtet? Spätestens dann wäre diese Eingrenzung die neue Ausgrenzung.